音声コードとは?音声コードの種類や印刷時の注意点を紹介

音声コードとは?

音声コードは、視覚に障がいがある方や文字を読むのが難しい方々に情報を提供するための技術です。音声コードを使用することで、印刷物に記載された情報を音声で聞くことができます。本記事では、音声コードの仕組み等の基本情報と音声コードの活用事例もご紹介します。

音声コードの仕組み

音声コードとは、印刷物に付加される特殊な二次元コードで、スマートフォンや専用のリーダーを使用して読み取ることができます。コード内に文字情報が含まれており、読み取られたコードは音声データとして再生され、視覚的な情報を音声で届けます。

これにより、視覚に障がいのある方や文字を読むのが難しい方々でも、印刷物の内容を理解することが可能になります。

音声コードの種類

音声コードの種類には、主にUni-Voice(ユニボイス)とSPコードの2つがあります。

(1)Uni-Voice(ユニボイス)

Uni-Voiceは、印刷物に付加された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで音声データを再生するシステムです。Uni-Voiceのアプリケーションがインストールされていれば読み取ることができるため、企業や自治体で採用されています。

(2)SPコード

SPコード専用読み取り装置を用いて読み取ることで記録されている情報を音声で聞く事が可能です。また、音声は男性、女性の2種類で作成できます。

音声コードを付加する際の注意点

音声コードを印刷物に付加する際には、いくつかの注意点があります。

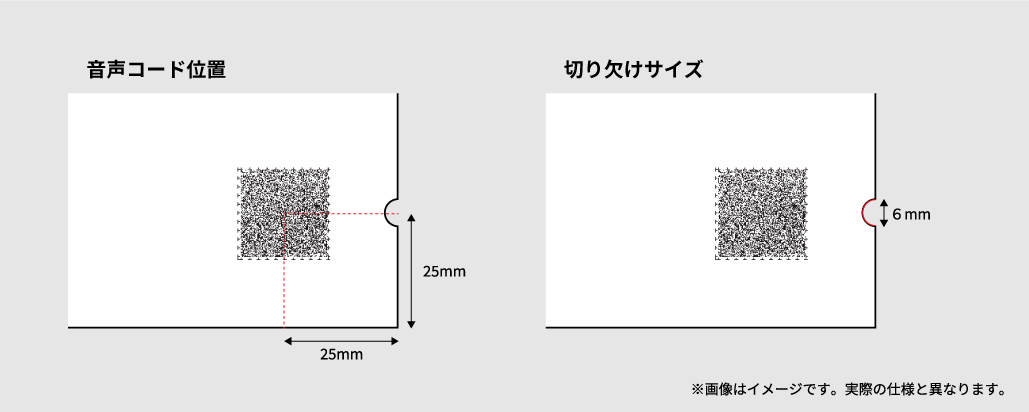

(1)コードの位置と切り欠け加工

音声コード付きの印刷物には、触って音声コードの位置を把握するため、直径6mmの半円の切り欠けの加工が必要です。

片面に添付する場合は切り欠けを1つ、両面に添付する場合は切り欠けを2つ印刷物の端に入れ、その横に音声コードを配置する必要があります。(音声コードの中心位置が、印刷物の端から25mmになるよう配置)

ただし、音声コードの内容に「両面に音声コードがある」と記載する場合、切り欠けは1つで構いません。また、音声コードは必ず用紙の右下に配置します。

(2)印刷時の注意

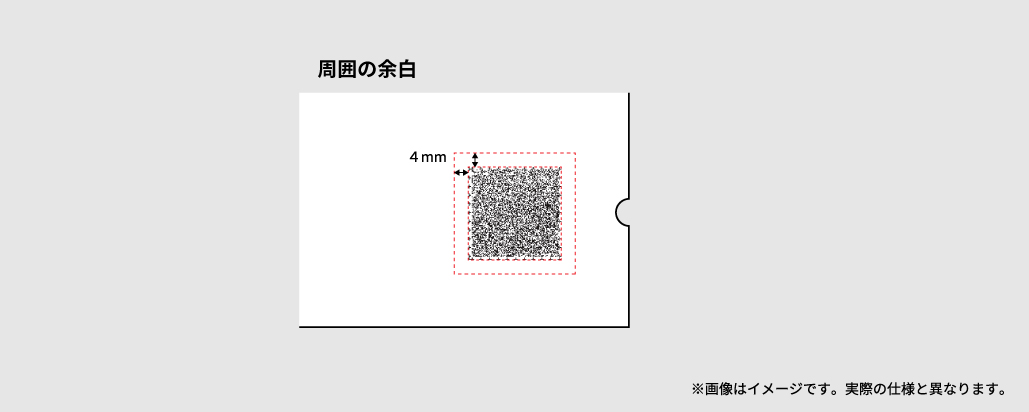

音声コードの印刷、印字では、レーザープリンターで600dpi以上の解像度が推奨されています。印刷、印字が不鮮明だと、読み取りが困難になるため注意が必要です。

また、読み取るために必要な周囲の余白(4mm)が十分に確保されているか、音声コードの上に文字等、不要なイメージが重なっていないか等も注意が必要です。

(3)読み取りテスト

音声コードを付加した後は、必ず実際に読み取りテストを行い、正しく読み取れるか、正しく音声が再生されるか確認が必要です。

音声コードの活用事例

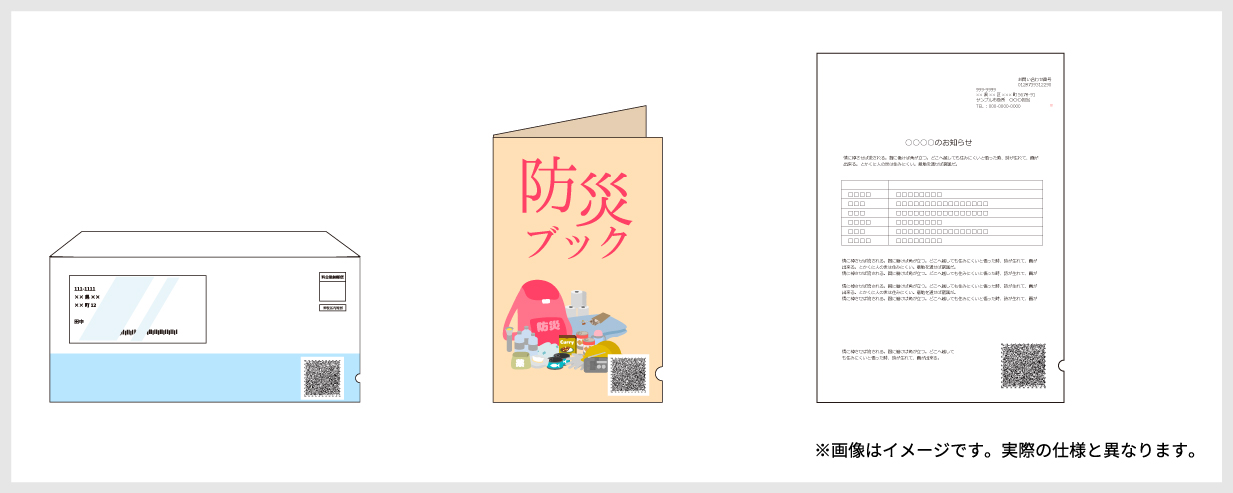

音声コードは、ユニバーサルデザインの一環として、自治体等の公共機関が発行する通知物や冊子などで広く活用されています。例えば、自治体が発行する申請書等の封筒や書類など、音声コードの活用により、視覚に障がいのある方や文字を読むのが難しい方々にも、情報を届けることができます。

音声コードの活用事例イメージ

また、当社では、ユニバーサルデザインを取り入れ、DMや通知物のデザイン改善を支援するサービス「UD(ユニバーサルデザイン)サービス」を提供しています。

「きちんと読んで理解いただきたい通知物」や「記入不備を軽減したい申込書」といった媒体について、現在のデザイン評価から改善までを支援しています。

■関連ページ

UDサービス提供開始のお知らせ – 印刷のアウトソーシングならTLPへ

音声コード付きの通知物、DM作成、お気軽にご相談ください。

当社は、音声コードの印刷、印字が対応可能です。中でも、圧着はがきや封書等の通知物、DMにおいて、音声コード※1の印刷実績がございます。(切り欠けの加工含む)

また、固定の内容だけでなく、一つひとつ内容が異なる可変の音声コードの印字にも対応しています。2025年5月以降に予定されている戸籍振り仮名の確認通知においても、一通一通、可変した音声コードを印字することが可能です。

音声コード付きの通知物、DM作成に関するご相談やお見積もりのご依頼等ございましたら、お問い合わせフォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。

※1 当社で作成可能な音声コードはUni-Voice(ユニボイス):のみになります。

リンクページ